概要

すばらしきnoteツール「

Boostnote」に

wordpressに直接投稿できる機能があるので試した。

まだ、この機能の使い勝手はイマイチだったのでコピペ運用を選んだ。

Boostenoteとは

すっごい便利なメモ帳。

書いたテキストをフォルダとタグで管理できる。

スッキリとしたUIでとても使いやすい。

markdown記法の入門に最適。

導入も楽、設定も楽なのでとりあえずインストールしよう。

Boostnote | Boost Happiness, Productivity, and Creativity.

wordpressへの投稿機能の設定

わかりやすく解説してくれているサイトがあったのでご紹介。

BoostnoteからWordPressへの記事の上げ方 – galeの日記

要約すると、

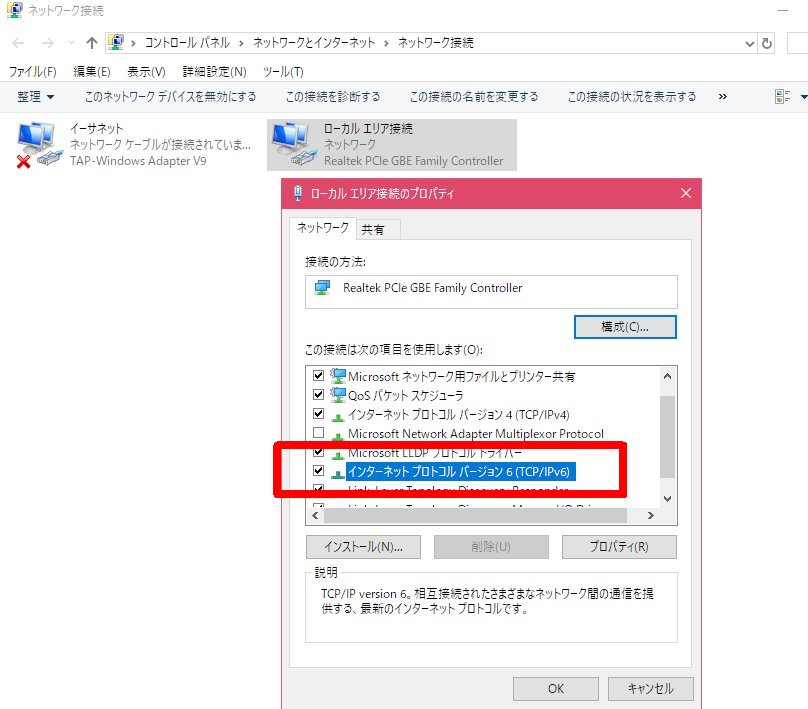

applicationプラグインを入れてパスワードを発行して、

Boostnoteの設定画面に入力するだけ。

注意事項は以下2点

- ユーザー名は「wordpress側のユーザー名」(ログイン時に使うもの)

- applicationプラグインが発行するパスワードは 区切りのスペースを取り除いて入力する

再発行はいくらでもできるので気軽に試せる。

アップロード機能はまだ不便だった

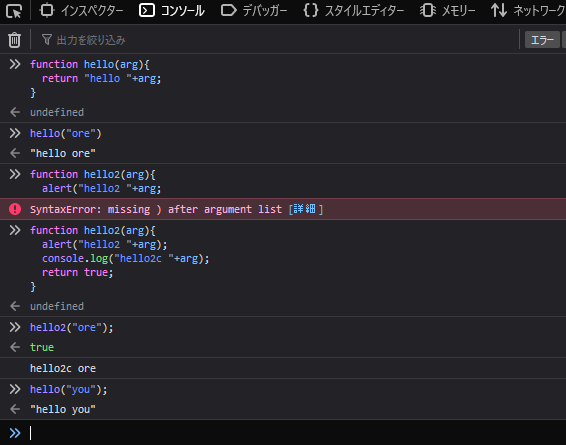

各挙動を記載する。

一番最初のh1が記事タイトルとして使われる

タイトルタグなど特別な指定しなくても

ノート内の最初のh1がタイトルに入ってくれた。

…が、URLも同様で

「http://(ドメイン)/(記事タイトル) 」

になった。

仕方ないのだけれど都合が悪い。

クラシックブロックとして扱われる

ノート全体が1つのクラシックブロックとして投稿された。

クラシックブロックの中で

「h1」や「p」「blockquote」などのhtmlタグがついていた。

「コード(バッククォート3つで始まるヤツ)」はうまく動作しない

余計な数字がはみ出てついてきた。

見た感じ、行番号が余分に反映されているように見える。

Boostnote側でつけたタグは無くなる

Boostnote側でノートにつけたタグは無くなる。

wordpress側に同じ名前、同じslugのタグを作成しておいても反映されなかった。

アップロード先の使い分けはできない

ノートを作成し、

localhostにアップロードできたのを確認した後、

Boostnoteのアップロード先を本番環境に指定し、

「Update Blog」するとエラーが起きる(設定ミスと言われる)。

憶測だけどノートがアップロードされたURLを記憶しているのだと思う。

そこだけを修正する方法は見つけられなかった。

新規にノートを作成するしかない。

逆にアップロードされたwordpress側の記事を削除しても

Boostnote側のノートには「Update Blog」が表示された。

選択したら新規に作成してくれたので気にする必要はなかった。

画像はアップロードされない

imgタグは挿入されるが

srcがBoostnoteのstorageに指定されているので画像は表示されない。

こんな感じ。

<img src=': storage/1234-5678-9012/gazou.jpg' alt="gazou">

ローカルの画像保存フォルダを指定する「:storage」がそのまま入っていた。

当然web上では参照できない。

markdownをコピペ。これだ。

画像もタグもカテゴリもURLも設定できないのはツラい。

Boostnote側でも

アップロード済みのノートと

そうではないノートの見分けがつかないのも不満点。

でも Boostnoteの書き心地はとても良い ので使っていきたい。

思案の結果、答えが出た。

Boostnoteで下書きしてwordpressにコピペ。 これだ。

もちろんwordpress側にmarkdownプラグインが入っている必要がある。

開発者様から石投げられそうな運用だが仕方ない。

あくまでwordpressとの連携機能に不満があるだけで、

Boostnoteが素晴らしいツールであることに変わりはない。

インストールナウ!